ユキマサくん

ユキマサくん日本版DBS(こども性暴力防止法)の導入に向けて僕たち事業者はどんなことを進めていけばいいのかな?

ザックリ教えてくれないかな。

わかりました。

それでは今回は、日本版DBS(こども性暴力防止法)の導入に向けて教育・保育事業者が実際に取り組むべき5つの重要ポイントについてザックリ解説します。

本記事は、子ども家庭庁が公表している横断指針に添って解説しています。

経営者・管理者が持つべき責任認識

性暴力防止は経営上の重要課題

横断指針では、施設の運営者について以下のように明記されています。

「従事者による児童への性暴力が、被害児童に生涯にわたって回復し難い心的外傷等を与え得る重大な人権問題であるとともに、適切に対応しないことが重大な経営リスクとなることも認識し、未然防止・早期発見、性暴力の疑い発生時の適切な事実の有無の調査、児童の保護及び被害児童への支援を行うことが重要である」

これは、性暴力防止が単なる法的義務ではなく、経営上の重要課題であることを明確に示しています。

経営リスクとしての認識

性暴力事案が発生した場合、以下のような経営リスクが生じます。

- 施設の信頼失墜と利用者離れ

- 損害賠償責任の発生

- 行政処分や事業停止のリスク

- 職員の士気低下と人材確保の困難

- メディア報道による風評被害

これらのリスクを避けるためにも、予防的な取り組みが重要です。

組織運営で取り組むべき5つのポイント

1. 服務規律・行動規範の整備

横断指針の定義を基に、自組織の服務規律や行動規範を見直しましょう。

具体的な取り組み

- 性暴力と不適切な行為の定義を明文化

- 禁止行為を具体的に列挙

- 違反時の処分規定を明確化

- 全職員への周知徹底

2. 全従事者への研修・教育

横断指針では「全ての従事者(パートタイム、アルバイト、ボランティア等を含む)」への研修を求めています。

研修で扱うべき内容

- 人権及びこどもの権利

- 性暴力の定義や事例、不適切な行為の例

- 被害の深刻さ

- 性暴力防止に係る服務規律等

- 処分・措置に関する規定

- 加害につながり得る要因

- 性暴力行動の背景にある「思考の誤り」

- 日常観察におけるポイント

- 報告ルート等の周知

3. 業種特性に配慮した基準作り

横断指針では「児童への身体接触に関する考え方は、業種によって様々である」ことを認めています。

配慮すべき点

- 保育所:愛着形成に必要なスキンシップへの配慮

- 学童クラブ:年齢幅の広い児童への対応

- スポーツクラブ:指導上必要な身体接触の整理

- 音楽教室:楽器指導での身体接触の基準

重要なポイント

現場が過度に委縮しないよう配慮しつつ、適切な身体接触について共通認識を形成することが大切です。

4. 実効性のある対策の継続実施

一度の研修や規程整備で終わりではありません。

継続的な取り組み

- 定期的な研修の実施

- 日常業務での意識づけ

- 事例検討会の開催

- 外部専門家による指導

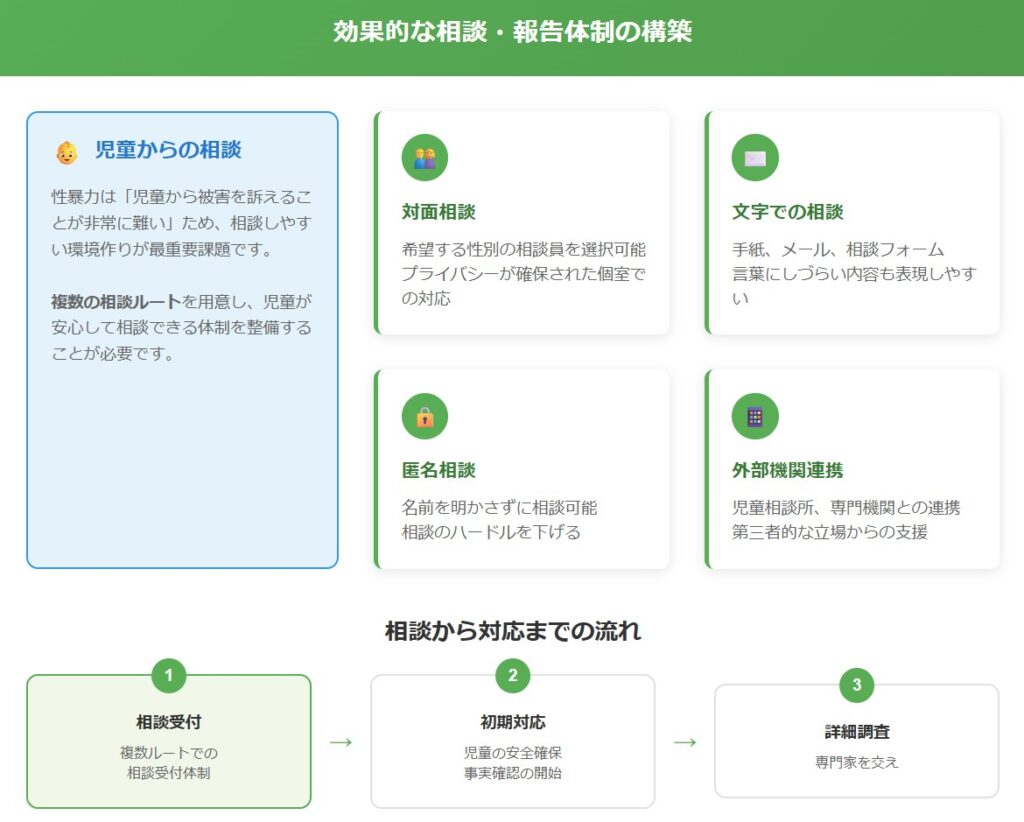

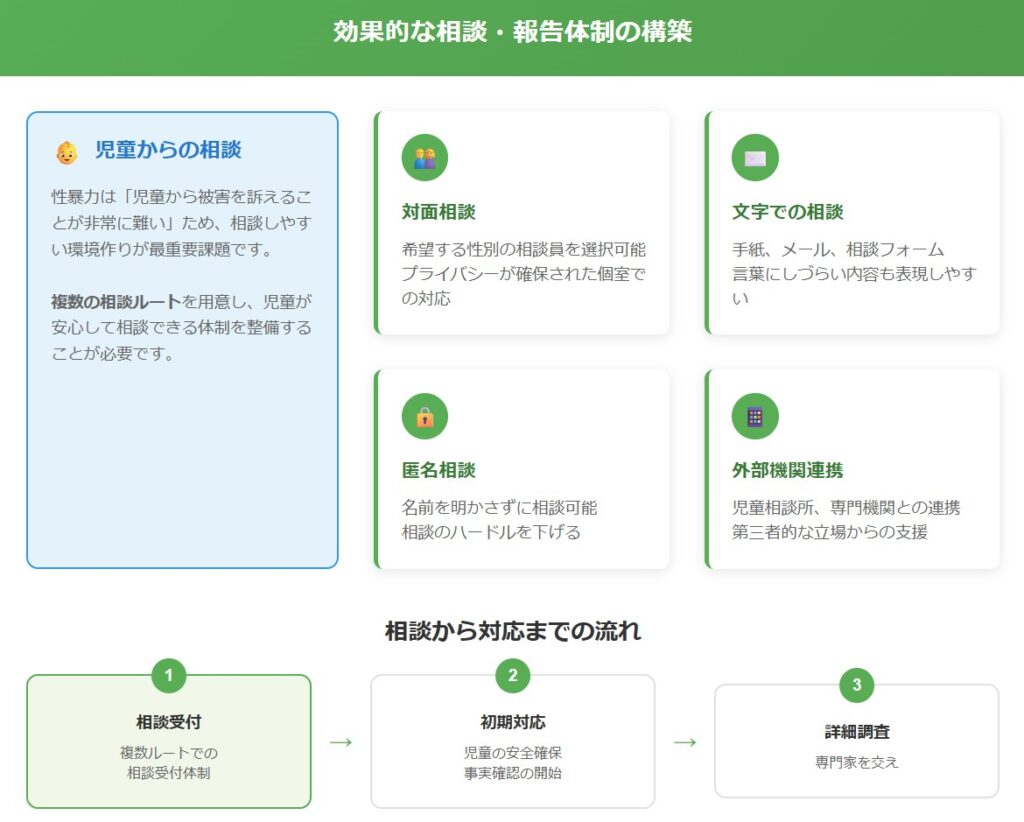

5. 相談・報告体制の充実

性暴力は「児童から被害を訴えることが非常に難い」ため、相談しやすい環境作りが重要です。

- 希望する性別の相談員に相談できる

- 手紙やメール、相談フォームなど文字で相談できる

- 匿名で相談できる

- 相談したらどうなるかを児童が理解しやすい表現で周知

複数ルートの確保

一つの相談窓口だけでなく、複数の相談ルートを用意することが効果的です。

事案発生時の対応方針

被害児童ファーストの姿勢

横断指針では「被害児童を徹底して守り通すことを第一とし、加害行為を絶対に許さないという姿勢で挑むことが重要」としています。

不適切な行為への真摯な対応

「不適切な行為に対しても、未然防止の観点で真摯に対応する」ことが求められます。

重要な注意点

「当初は『不適切な行為』のみと思われていたものの、調査をしていく中で、性暴力が発覚する場合がある」ため、軽視してはいけません。

段階的な取り組みのススメ

横断指針では「各事業の事業形態を踏まえ、まずは効果的と考えられるものや実施可能なものから、取り組み始めることが重要」としています。

取り組みの優先順位

- 緊急度の高いもの:服務規律の整備、禁止事項の明文化

- 基盤となるもの:研修体制の構築、相談窓口の設置

- 継続的なもの:定期的な見直し、改善活動

実情に合わせた対応

施設の規模や特性に応じて、無理のない範囲で段階的に取り組みを進めることが大切です。

まとめ

横断指針を踏まえた施設運営のポイントをまとめると、以下の5つが重要です。

- 経営課題としての責任認識

- 具体的で実践的な規程整備

- 全従事者への継続的な教育

- 相談しやすい環境作り

- 定期的な見直しと改善

これらの取り組みを通じて、児童が安心して過ごせる環境を作り、真の意味での児童の教育・保育環境の構築を目指していきましょう。

横断指針の定義と考え方を正しく理解し、自組織の実情に合わせて適切に実践することが、子どもたちの笑顔を守ることにつながります。

日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください

この様なお悩みはありませんか?

- 日本版DBS(こども性暴力防止法)導入に向けて何から手を付ければいいのか分からない

- 人手不足で社員の性犯罪履歴確認や社員研修の企画・実施を任せられるスタッフがいない

- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい

- 情報管理規程や児童対象性暴力対処規程の作成方法が分からない

- 定期的に社員研修を実施して、社員の法令遵守意識を高めたい

このようなお悩みをお持ちの理事長、園長、施設長、事務長、社長は、ぜひ当センターにご相談ください。

当サポートセンターがお役に立てること

- GビズID取得支援:申請手続きのサポート

- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成

- 添付書類の準備代行:必要な書類の収集と整理をサポート

- 電子申請システムでの申請代行:システム操作から申請まで一貫してサポート

- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート

貴社・貴園の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

教育施設: 幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室

福祉施設: 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設

医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設

その他: こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。

LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします

初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。

詳しいお話は電話でお伺いします。

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄