ユキマサくん

ユキマサくん2026年中に施行予定の日本版DBS(こども性暴力防止法)について、最近よく耳にするけれど「犯罪事実確認」って具体的に何をするの?

うちの保育園でも準備が必要なの?

犯罪事実確認は、子どもに接する職員の性犯罪歴をチェックする重要な仕組みです。

基本的な流れから対象範囲まで、園長先生にも分かりやすく解説しますね。

日本版DBS制度がスタートすると、教育・保育施設で働く職員について、性犯罪歴の確認が義務付けられます。

しかし、「具体的にどんな手続きをするのか」「どの職員が対象になるのか」については、まだまだ分からないことが多いのが現状です。

そこで今回は、犯罪事実確認の基本的な仕組みから具体的な流れまで、教育・保育施設の管理者の方に向けて詳しく解説します。

本記事執筆現在、子ども家庭庁が、こども性暴力防止法の円滑な施行に向け「こども性暴力防止法施行準備検討会」を開催中であり、本記事は当検討会に配布された資料等を基に作成しております。

実際に制度がスタートする際、本記事と内容が異なる可能性がございますのでご了承ください。

1. まず結論から知りたい方へ【要点まとめ】

- 事業者がこども家庭庁に申請し、職員の性犯罪歴を確認

子どもに接する職員について、事業者が申請手続きを行います - 対象は正職員だけでなくパート・派遣・ボランティアまで

雇用形態に関係なく、子どもに関わる全ての職員が対象です - 確認期間は最長20年、罰金刑でも10年間

一般的な刑の消滅期間より長く設定されています - 犯罪歴があっても自動的に解雇ではない

事業者が「性暴力のおそれ」を総合的に判断します - 5年ごとに定期的な再確認が必要

一度確認すれば終わりではなく、継続的な管理が求められます

「手続きが複雑そう!」と感じられるかもしれませんが、基本的な流れを理解すれば、準備を進めることができます。

それでは、犯罪事実確認の仕組みについて詳しく見ていきましょう。

2. そもそも犯罪事実確認とは何か

制度の基本概念

犯罪事実確認とは、子どもに接する職員について、過去の性犯罪歴の有無をチェックする制度です。

こども性暴力防止法では、この確認を行う仕組みを「特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認」と正式に定義しています。

つまり、教育・保育施設で働く職員が「特定性犯罪事実該当者」に該当するかどうかを、事業者がこども家庭庁を通じて確認するということです。

- 実刑判決を受けた者:刑の執行終了から20年経過していない

- 執行猶予判決を受けた者:裁判確定から10年経過していない

- 罰金刑を受けた者:刑の執行終了から10年経過していない

この制度の最も重要なポイントは、子どもの安全を最優先に考えていることです。単に処罰や排除を目的とするのではなく、子どもたちが安心して教育・保育を受けられる環境を作ることが狙いです。

イギリスのDBS制度を参考にした日本独自の仕組み

日本版DBSは、イギリスの「Disclosure and Barring Service(犯罪証明管理および発行システム)」を参考にして作られました。

イギリスでは1997年から犯罪歴照会制度が始まり、2012年にDBS制度が確立されています。

子どもに関わる職業で犯罪歴のある人を雇用することは犯罪とされるほど、厳格な制度です。

ただし、日本版DBSには日本独自の特徴があります。

- 対象事業者を段階的に拡大

認可施設は義務、認可外施設は認定制としてスタート - 本人の権利保護を重視

訂正請求や内定辞退の権利を明確に規定 - 事業者の判断を尊重

犯罪歴があっても自動的に排除するのではなく、総合的な判断を求める

なぜ今、この制度が必要なのか?

日本版DBSが導入される背景には、深刻な現状があります。

こども家庭庁(旧:内閣府男女共同参画局)の調査によると、若年層の4人に1人以上(26.4%)が何らかの性暴力被害に遭っています。

言葉による性暴力(性的な嫌がらせ、からかい、いやらしい発言など)… 約17.8%

身体接触を伴う性暴力(触られる、キスされる、服を脱がされるなど)… 約12.4%

視覚による性暴力(裸や性器を見せられるなど)… 約7.4%

情報ツールを用いた性暴力(SNSなどによる性的な嫌がらせ、裸や下着の写真を強要されるなど)… 約9.7%

性交を伴う性暴力… 約4.1%

また、0~12歳の強制性交罪認知件数は、2018年に比べ1.4倍以上に増加しています。

さらに、教育・保育の現場には以下の特徴があるため、特別な注意が必要とされています。

- 支配性:指導者と子どもの間に非対称の力関係がある

- 継続性:子どもと継続的に密接な関係を持つ

- 閉鎖性:第三者の目に触れにくい状況を作りやすい

これまでも教員免許の失効確認制度などはありましたが、すべての性犯罪歴をカバーできていないという課題がありました。犯罪事実確認制度は、この課題を解決するために生まれた仕組みです。

3. 犯罪事実確認の対象となる人と事業者

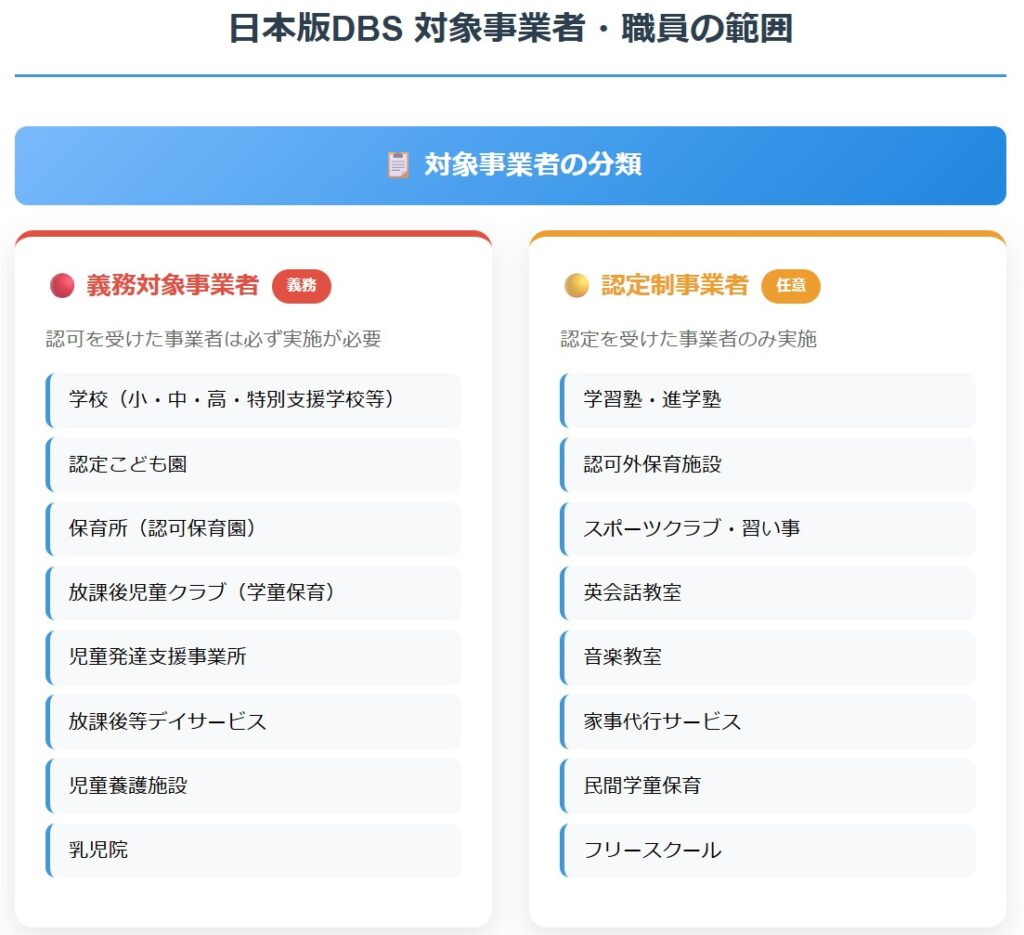

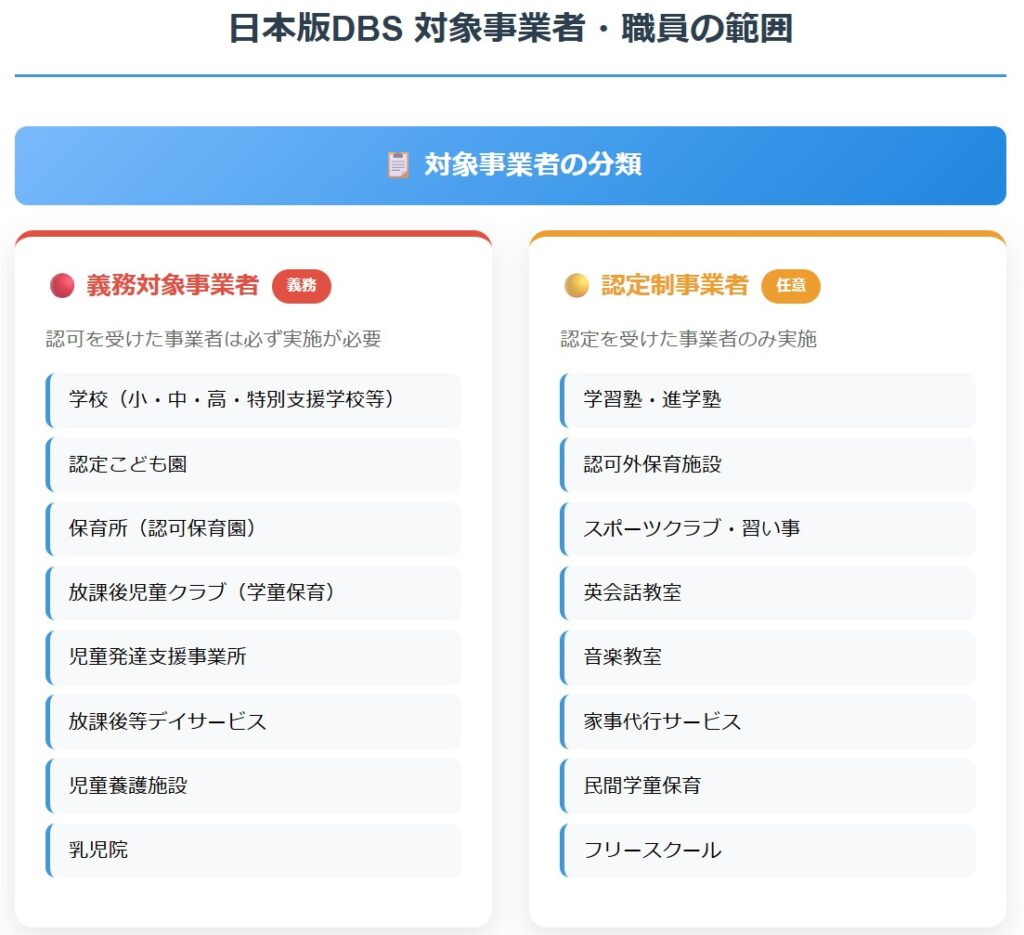

日本版DBSでは、対象となる事業者を大きく2つのカテゴリーに分けています。

この分類を理解することが、ご自身の事業への影響を正しく判断する第一歩となります。

対象事業者の2つの分類

| 分類 | 対象事業者 | 犯罪事実確認 |

|---|---|---|

| 義務対象 | 学校、認定こども園、認可保育所、児童福祉施設など | 必須 |

| 認定制 | 認可外保育施設、学習塾、習い事教室など | 認定時のみ |

義務対象事業者(必ず実施が必要)

- 学校:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校など

- 認定こども園:幼保連携型認定こども園、その他の認定こども園

- 認可保育所:市町村から認可を受けた保育所

- 児童福祉施設:児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど

- 放課後児童健全育成事業:学童保育・放課後児童クラブ

これらの事業者は、学校教育法や児童福祉法などの法律に基づいて認可を受けている施設です。

個人事業主であっても法人であっても、必ず犯罪事実確認を実施しなければなりません。

認定制事業者(認定を受けた場合に実施)

- 認可外保育施設:企業内保育所、院内保育所、その他の認可外保育施設

- 学習塾:個別指導塾、集団指導塾、オンライン塾など

- 習い事教室:音楽教室、スポーツ教室、ダンス教室、絵画教室など

- 児童クラブ:放課後等デイサービス、児童発達支援事業所など

- ベビーシッター事業:マッチングサイト運営、ベビーシッター派遣業など

- 一時預かり事業:短時間の託児サービスなど

これらの事業者は、こども家庭庁の認定を受けるかどうかを自分で選択できます。

認定を受けた場合のみ、犯罪事実確認の実施が義務となります。

認定を受けた事業者は、認定を受けている旨の広告表示が可能となり、安全な事業運営を対外的にアピールできます。保護者からの信頼獲得や競合との差別化が期待できます。

認定を受けない場合は犯罪事実確認の義務はありませんが、認定マークを表示することもできません。

対象となる職員の範囲

犯罪事実確認の対象となるのは、子どもに直接接する業務を行うすべての職員です。

- 正職員:常勤の教職員や保育士

- パート・アルバイト:非常勤の職員

- 派遣職員:人材派遣会社から派遣される職員

- 業務委託:委託契約で業務を行う者

- ボランティア:無償で活動する者

雇用形態に関係なく、子どもと接する可能性がある全ての人が対象となります。

個人事業主の取り扱い

「個人事業主は関係ない」と思われがちですが、実際には事業内容によって対象となる場合があります。

- 認可保育所を個人で運営:園長先生が個人事業主として認可保育所を経営

- 個人立の幼稚園を運営:私立幼稚園を個人で設立・運営

- 学習塾で認定を受けた場合:個人経営の学習塾で、こども家庭庁の認定を取得

- 個人で行う家庭教師:生徒の自宅や公共施設で個人的に指導

- 個人のベビーシッター:個人で直接契約してサービスを提供

- 個人の出張指導:ピアノレッスン、スポーツの個人指導など

判断のポイント:「個人だから」「小規模だから」ではなく、「法律で定められた事業に該当するかどうか」で決まります。

新規採用者と現職員の扱い

犯罪事実確認は、新規採用者だけでなく現職員も対象となります。

- 新規採用者:業務開始前に犯罪事実確認が必要

- 現職員:施行日から3年以内に全職員の確認が必要

- 継続雇用者:5年ごとに定期的な再確認が必要

つまり、一度確認すれば終わりではなく、継続的な管理が求められる制度です。

4. 確認対象となる犯罪の種類と期間

犯罪事実確認では、すべての犯罪が対象となるわけではありません。

「特定性犯罪」と呼ばれる性犯罪に限定されています。

また、犯罪の種類や刑罰の重さによって、確認できる期間も異なります。

対象となる「特定性犯罪」の種類

こども性暴力防止法では、確認対象となる犯罪を「特定性犯罪」として明確に定義しています。

刑法に定められた性犯罪

- 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)

- 不同意性交罪(旧強制性交罪)

- 監護者わいせつ・監護者性交罪

- 準強制わいせつ・準強制性交罪

- 公然わいせつ罪

児童に関する特別法の犯罪

- 児童買春:18歳未満の者との性交等の対価を払う行為

- 児童ポルノ:製造、販売、提供、公然陳列など

- 児童福祉法違反:児童に淫行をさせる行為など

- 性的撮影処罰法違反:盗撮や同意のない性的な撮影など

都道府県の迷惑防止条例違反

- 痴漢:みだりに人の身体の一部に接触する行為

- のぞき・盗撮:正当な理由なく下着や身体を撮影する行為

- 卑わいな言動:みだりに卑わいな言動をする行為

- 児童への淫行:児童と性交、わいせつな行為をする行為

対象外となる犯罪

一方で、以下の犯罪は「性暴力とは性質が異なる」として、確認対象から除外されています。

- 下着窃盗罪:下着を盗む行為

- ストーカー規制法違反:つきまとい行為など

- その他の犯罪:暴行、傷害、詐欺など性犯罪以外の犯罪

重要:不起訴になった場合は「前科」にならないため、逮捕されても起訴されなければ確認対象外です。

被害者の年齢は問わない

重要なポイントとして、被害者が子どもである場合に限定されません。

つまり、大人が被害者であった性犯罪も確認対象となります。

これは「性犯罪の再犯リスク」を重視した判断です。

- 子どもが被害者の性犯罪 → 対象

- 大人が被害者の性犯罪 → 対象

- 被害者の年齢不明の性犯罪 → 対象

犯罪歴の確認期間

犯罪歴を確認できる期間は、刑罰の種類によって異なります。

一般的な刑の消滅期間より長く設定されているのが特徴です。

| 刑罰の種類 | 確認期間 | 一般的な刑の消滅期間 |

|---|---|---|

| 実刑判決 | 刑の執行終了から20年間 | 刑の執行終了から10年 |

| 執行猶予判決 | 裁判確定日から10年間 | 執行猶予期間経過後 |

| 罰金刑 | 刑の執行終了から10年間 | 罰金支払いから5年 |

なぜ長期間の確認が必要なのか

一般的な刑の消滅期間より長く設定されている理由は、「子どもの安全を最優先」に考えているからです。

- 性犯罪の再犯率の高さ:他の犯罪より再犯リスクが高いことが統計的に示されている

- 子どもへの深刻な影響:被害が「生涯にわたって回復し難い」重大なものであるため

- 教育・保育現場の特殊性:支配的・継続的・閉鎖的な環境で被害が発生しやすい

具体的な計算例

実際の確認期間を具体例で見てみましょう。

- 実刑3年の場合

2020年に刑確定→2023年に刑執行終了→2043年まで確認対象 - 執行猶予3年の場合

2020年に刑確定→2030年まで確認対象 - 罰金50万円の場合

2020年に罰金支払い→2030年まで確認対象

注意:制度開始時には、上記期間内にある過去の性犯罪も確認対象となります。

次の章では、実際に犯罪事実確認を行う具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

5. 犯罪事実確認の具体的な流れ【重要】

犯罪事実確認は、複数の機関が関わる複雑な手続きです。

しかし、基本的な流れを理解すれば、準備すべきことが明確になります。

ここでは、申請から証明書交付まで、4つのステップに分けて詳しく解説します。

全体の流れ【概要図】

まず、全体像を把握してから、各ステップの詳細を見ていきましょう。

| ステップ | 実施主体 | 主な内容 | 標準期間 |

|---|---|---|---|

| ①申請 | 事業者 | こども家庭庁への申請書提出 | – |

| ②本人確認 | 職員本人 | 戸籍・住民票等の提出 | – |

| ③照合 | こども家庭庁 ↓ 法務省 | 刑事記録データベースとの照合 | 数週間 |

| ④交付 | こども家庭庁 | 犯罪事実確認書の交付 | – |

Step1:事業者による申請手続き

🏢 事業者が行うこと

犯罪事実確認は、事業者がこども家庭庁に申請することから始まります。

申請書に記載する主な項目

- 事業者情報:氏名・名称、住所・所在地、代表者氏名(法人の場合)

- 職員情報:氏名、住所、生年月日、性別

- 勤務先情報:学校等の名称・所在地、事業の概要

- 業務内容:職員が行う具体的な業務

- 従事予定日:業務を開始させる予定日

添付書類

- 雇用契約書の写し:職員との雇用関係を証明する書類

- その他の証明書類:業務従事を証する書類(内閣府令で詳細規定)

派遣・業務委託の場合は、派遣元と派遣先、委託元と委託先が共同で申請を行う必要があります。

Step2:職員本人による情報提出

👤 職員本人が行うこと

事業者の申請と同時に、職員本人が直接こども家庭庁に書類を提出します。

これは本人確認と犯罪歴照合のために必要な重要な手続きです。

提出する「本人特定情報」

日本国籍を有する場合

- 戸籍の抄本・謄本:現在の戸籍のすべて

- 除籍の抄本・謄本:過去に除かれた戸籍がある場合

- 戸籍に記載した事項の証明書:市町村が発行する証明書

外国籍の場合

- 住民票の写し:国籍等の記載があるもの

- その他必要書類:本人特定のために必要な書類(内閣府令で規定)

過去の氏名・本籍変更も対象

重要なポイントとして、過去に氏名や本籍を変更した履歴もすべて提出する必要があります。これは犯罪歴の照合を正確に行うためです。

- 結婚等で姓が変わった場合

- 養子縁組等で氏名が変わった場合

- 転籍等で本籍が変わった場合

Step3:こども家庭庁・法務省による照合

🏛️ 行政機関が行うこと

職員本人から提出された情報を基に、2つの段階で犯罪歴の照合が行われます。

第1段階:本人特定情報の整理

こども家庭庁が以下の作業を行います。

- 提出された戸籍・住民票等の内容確認

- 氏名・生年月日・本籍(国籍)の変更履歴の整理

- 市町村や出入国在留管理庁への照会(必要に応じて)

第2段階:刑事記録との照合

法務省が刑事確定訴訟記録のデータベースと照合します。

- 照合対象:特定性犯罪で拘禁刑・罰金刑が確定した事件

- 照合項目:氏名・生年月日・本籍(国籍)の一致

- 確認内容:罪名、判決内容、確定日、執行状況など

Step4:犯罪事実確認書の交付

📄 最終段階の流れ

法務省からの照合結果を基に、こども家庭庁が犯罪事実確認書を交付します。

交付される確認書の内容

犯罪歴が「ない」場合

- 申請対象者の基本情報(氏名等)

- 確認を行った日

- 「特定性犯罪事実該当者であると認められない」旨

犯罪歴が「ある」場合

- 申請対象者の基本情報

- 確認を行った日

- 特定性犯罪事実該当者の区分(実刑・執行猶予・罰金)

- 特定性犯罪の裁判が確定した日

本人の権利保護措置

犯罪歴がある場合には、本人の人権と利益を守るための特別な措置が設けられています。

事前通知制度

犯罪歴ありの確認書を事業者に交付する前に、必ず本人に通知されます。

- こども家庭庁から本人に通知

- 通知内容:確認書に記載される予定の内容

- タイミング:確認書交付前(事業者は把握できない段階)

訂正請求権

通知内容に誤りがあると思われる場合、2週間以内に訂正を請求できます。

- 請求期間:通知を受けた日から2週間以内

- 請求方法:書面でこども家庭庁に提出

- 処理方法:必要に応じて法務省に再確認

内定辞退・退職の権利

本人は、通知を受けた後に内定辞退や退職を選択することができます。

重要:本人が内定辞退や退職をした場合、事業者に犯罪事実確認書は交付されません。

手続きにかかる期間

犯罪事実確認の手続き全体にかかる期間は、数週間から1か月程度が想定されます。

- 申請準備:数日〜1週間(書類収集)

- 行政処理:2〜3週間(照合・確認作業)

- 訂正請求等:追加で2週間〜1か月(該当する場合のみ)

注意:採用予定日に間に合うよう、余裕をもって申請することが大切です。

次の章では、犯罪歴があった場合の事業者の具体的な対応について解説します。

6. 犯罪歴があった場合の事業者の対応

犯罪事実確認書で職員の性犯罪歴が判明した場合、事業者は慎重かつ適切な判断が求められます。

重要なのは、「犯罪歴があったら即解雇」ではなく、「性暴力のおそれがあるかどうか」を総合的に判断することです。

基本的な考え方

こども性暴力防止法では、犯罪歴があった職員について以下のように規定されています。

つまり、「性暴力のおそれ」があるかどうかが判断の基準となります。

単に犯罪歴があるだけで自動的に措置を取るわけではありません。

総合的な判断要素

事業者は以下の要素を総合的に判断して、対応を決定します。

考慮すべき主な要素

- 犯罪事実確認の結果

罪名、刑の重さ、確定日からの経過期間 - 日常の行動・態度の観察結果

子どもとの接し方、職場での言動など - 相談窓口に寄せられた情報

子どもや保護者からの相談内容 - その他の事情

本人の反省・更生の状況、職場環境の状況など

重要:これらの要素を総合的に判断し、専門家(弁護士や行政書士等)と相談しながら決定することが推奨されます。

具体的な対応措置

「性暴力のおそれ」があると判断した場合、事業者は以下のような措置を検討します。

段階的な対応措置

| 措置の種類 | 具体的な内容 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 配置転換 | 子どもに接しない部署への異動 | 継続雇用が可能な場合 |

| 業務制限 | 一対一での指導禁止、特定業務の除外 | 部分的な制限で対応可能な場合 |

| 監督強化 | 上司による定期的な確認・指導 | 注意深い観察が必要な場合 |

| 研修受講 | 性暴力防止研修の受講義務付け | 意識改革が期待できる場合 |

| 雇用継続困難 | 退職勧奨、解雇の検討 | 他の措置では対応が困難な場合 |

配置転換の具体例

最も一般的な対応として、子どもに接しない部署への配置転換が考えられます。

- 学校の場合:教務・事務職員、用務員、給食調理員など

- 保育園の場合:事務職員、調理員、清掃員など

- 学習塾の場合:教材作成、事務処理、オンライン業務など

- 施設の場合:総務・経理、設備管理、外部対応など

ただし、配置転換には以下の条件を満たす必要があります。

- 適切な職務の存在:子どもに接しない職務が実際に存在すること

- 本人の能力・適性:転換先の職務を遂行できる能力があること

- 労働条件の妥当性:不利益変更にならないよう配慮すること

労働法上の注意点

犯罪歴を理由とした措置を検討する際は、労働関係法令の遵守が必要です。

重要な法的ポイント

- 解雇の合理的理由

客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要 - 手続きの適正性

就業規則に基づく適正な手続きの実施 - 本人への説明・弁明機会

処分理由の説明と弁明の機会の提供 - 段階的対応の検討

解雇以外の方法で問題解決が可能かの検討

重要:懲戒処分や解雇を検討する場合は、労働法の専門家(社会保険労務士・弁護士)への相談が不可欠です。

やむを得ない事情での緊急対応

急な欠員が生じた場合など、やむを得ない事情で犯罪事実確認前に職員を配置する場合があります。

この場合、法律では以下のような特別な措置が定められています。

- 確認期間:業務開始から6か月以内(政令で短縮される可能性あり)

- 暫定措置:「特定性犯罪事実該当者とみなして」必要な措置を実施

- 監督強化:より厳重な監督下での業務実施

判断が困難な場合の相談先

犯罪歴があった職員への対応判断は、事業者にとって非常に困難な問題です。以下の専門機関に相談することをお勧めします。

| 相談先 | 相談内容 | 連絡方法 |

|---|---|---|

| こども家庭庁 | 制度の解釈・運用に関する質問 | 公式サイトの相談窓口 |

| 労働局 | 労働法上の取り扱いに関する相談 | 各都道府県の労働局 |

| 弁護士 | 法的リスクの評価・対応策の検討 | 労働問題専門の弁護士 |

| 社会保険労務士 | 人事労務管理の具体的な方法 | 地域の社労士会 |

DBS運用サポートセンターでも、このような難しい判断について、行政書士としての専門知識を活かしたアドバイスを提供しています。一人で悩まず、ぜひご相談ください。

対応記録の重要性

犯罪歴があった職員への対応については、詳細な記録の作成・保存が重要です。

- 判断の根拠:どのような要素を考慮して判断したか

- 措置の内容:どのような措置を講じたか

- 本人への説明:本人にどのように説明し、どのような反応があったか

- 継続的な観察:措置後の経過や問題の有無

これらの記録は、後日の検証や法的対応において重要な資料となります。

次の章では、5年ごとに必要となる定期的な再確認の仕組みについて詳しく解説します。

7. 定期的な再確認の仕組み

日本版DBSでは、一度確認を行えば終わりではありません。

継続的に子どもの安全を確保するため、定期的な再確認の仕組みが設けられています。

5年ごとの更新制度

犯罪事実確認書の有効期間は5年間となっています。この期間を過ぎた後も継続して雇用する場合は、再度犯罪事実確認の手続きが必要です。

- 更新のタイミング

確認日から5年経過時点 - 手続きの流れ

新規確認と同様の手続きを実施 - 継続雇用の条件

更新手続きの完了が必要

5年経過後に更新手続きを怠った場合、その職員を子どもと接する業務に従事させることができなくなります。事業者は更新時期を適切に管理し、計画的に手続きを進める必要があります。

記録の管理と廃棄義務

事業者には、犯罪事実確認に関する詳細な記録管理義務が課されています。

帳簿の作成・保存義務

以下の項目について帳簿を作成し、適正に管理する必要があります。

- 確認実施日

- 対象者の氏名

- 確認結果の概要

- 再確認予定日

- 記録の管理状況

記録の廃棄ルール

機微な個人情報を含む記録については、適切なタイミングでの廃棄が求められます。

- 離職時

職員が退職した時点で、当該職員に関する記録を速やかに廃棄 - 不採用時

採用に至らなかった場合、関連記録を速やかに廃棄 - 保存期間経過時

法定保存期間を超えた記録の適正廃棄

これらの記録管理は、要配慮個人情報の取り扱いに該当するため、情報セキュリティの確保と適正な管理体制の構築が必要不可欠です。

8. 事業者が気をつけるべき重要なポイント

日本版DBSの運用にあたり、事業者が特に注意すべき重要なポイントがいくつかあります。適切な理解と対応が求められます。

情報管理の重要性と罰則

犯罪事実確認で取り扱う情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当します。

厳格な管理義務

- アクセス制限

情報を取り扱う職員を最小限に限定する - 物理的セキュリティ

施錠可能な場所で書類を保管する - 電子データ保護

パスワード設定・暗号化の実施 - 廃棄の徹底

復元不可能な方法での情報を廃棄する

漏洩時の重い罰則

犯罪事実確認で得た情報を漏洩した場合、こども性暴力防止法により最大2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

これは一般的な個人情報漏洩よりも重い罰則です。

子どもの安全に直結する重要な情報として、特に厳しく処罰されることを理解しておきましょう。

現職員への適用に関する注意点

制度施行時に既に雇用されている現職員についても、犯罪事実確認が必要です。

段階的な実施方法

- 実施期限

施行後3年以内の政令で定める日まで - 対象者の優先順位

子どもとの接触度合いの高い職員から優先的に実施 - 職員への説明

制度の目的と必要性について十分な説明を実施

職員の理解と協力の確保

現職員に対する犯罪事実確認は、職場の信頼関係にも影響する可能性があります。

以下の点に配慮した対応が重要です。

- 制度の社会的意義の丁寧な説明

- プライバシー保護の徹底した約束

- 不安や疑問への誠実な対応

- 個別面談による理解促進

やむを得ない事情での例外規定

緊急時や特別な事情がある場合に備え、一定の例外規定が設けられています。

6か月以内の後日確認

以下の場合には、雇用開始後6か月以内に確認を行うことが認められています。

- 緊急の人員配置が必要な場合

災害時の応急対応など - 採用手続きが間に合わない場合

システム障害や申請の遅延など - その他やむを得ない事情

個別の判断が必要なケース

特定性犯罪事実該当者とみなした措置

後日確認を行う場合、確認完了までの間は「特定性犯罪事実該当者」と同等の安全措置を講じる必要があります。

- 子どもと1対1の状況を作らない

- 常時監督者の目が届く範囲での業務

- 密室での指導や面談の禁止

- 可能な限り複数職員での対応

よくある質問(FAQ)

日本版DBSについて、事業者様からよく寄せられる質問をまとめました。

制度理解の参考にしてください。

Q1: 現職員への確認はいつまでに実施すればよいですか?

Q2: 犯罪歴があった職員は必ず解雇しなければなりませんか?

Q3: 犯罪事実確認書や関連情報の保存期間はどのくらいですか?

Q4: 本人が犯罪事実確認を拒否した場合はどうなりますか?

Q5: 犯罪事実確認にかかる費用はどのくらいですか?

まとめ

日本版DBS(こども性暴力防止法)の犯罪事実確認制度は、子どもたちを性暴力から守るための重要な仕組みです。

2026年中の施行に向けて、教育・保育事業者の皆様には以下の準備が必要となります。

- 制度の正しい理解

対象事業者・職員の範囲や手続きの流れを把握 - 社内体制の整備

服務規律や情報管理体制の構築 - 職員への説明

制度の目的と必要性について十分な理解促進 - 継続的な運用準備

5年ごとの更新や記録管理の仕組み作り

制度が本格的にスタートしてから慌てることのないよう、今から計画的な準備を進めることが大切です。

DBS運用サポートセンターでは、事業者様の制度導入から継続的な運用まで、行政書士として専門的にサポートしております。

制度に関するご質問やお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

子どもたちが安心して学び、成長できる環境を作るために、皆様と一緒に取り組んでまいります。

日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください

この様なお悩みはありませんか?

- 日本版DBS(こども性暴力防止法)導入に向けて何から手を付ければいいのか分からない

- 人手不足で社員の性犯罪履歴確認や社員研修の企画・実施を任せられるスタッフがいない

- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい

- 情報管理規程や児童対象性暴力対処規程の作成方法が分からない

- 定期的に社員研修を実施して、社員の法令遵守意識を高めたい

このようなお悩みをお持ちの理事長、園長、施設長、事務長、社長は、ぜひ当センターにご相談ください。

当サポートセンターがお役に立てること

- GビズID取得支援:申請手続きのサポート

- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成

- 添付書類の準備代行:必要な書類の収集と整理をサポート

- 電子申請システムでの申請代行:システム操作から申請まで一貫してサポート

- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート

貴社・貴園の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

教育施設: 幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室

福祉施設: 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設

医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設

その他: こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。

LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします

初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。

詳しいお話は電話でお伺いします。

北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄